Ira Yeroshko ist gerade mal vier Monate in Saarbrücken, hat gerade angefangen Kuratieren an der Kunsthochschule zu studieren, als sie in ihre Heimatstadt Luzk in der Ukraine zurückkehrt – und nach nur vier Tagen zu Hause der Krieg beginnt. „Ich bin eigentlich heim gefahren, um mich zu erholen. Ich war bis dahin sehr alleine in Saarbrücken, kannte niemanden und war auch oft krank“, erzählt sie. Sie wollte sich Gedanken darüber machen, ob sie wirklich in Saarbrücken bleiben will. Genau in dem Moment, indem ihr Leben in der Ukraine völlig zusammenbricht.

Die Frage, wie sich das angefühlt hat, erscheint oberflächlich und abgenutzt: „Wie für alle anderen auch“, sagt sie und erklärt, dass sowas nicht nachvollziehbar ist, wenn man es nicht erlebt hat. Der erste Tag der Bombardierung kam ihr unendlich lang vor. „Niemand weiß, was man tun soll. Selbst die Eltern oder älteren Bekannte, an die man sich sonst gewendet hat, nicht.“ Fliehen oder Bleiben? „Auch auf der Flucht sind einige Menschen gestorben“, erklärt sie. Die entsetzliche Mischung aus Angst und Hilflosigkeit, als ob man ins bodenlose Leere fällt, ist kaum auszuhalten.

„Also ich konnte nichts mehr“, antwortet sie auf die Frage, wie man in einer solchen Situation kreativ sein kann. Vier Tage verbringt Ira dann an der Grenze, bevor sie mit ihrer Familie nach Polen flieht: „Wir wollten in der Nähe bleiben, denn man wusste ja noch nicht, wie lange das gehen würde und haben gehofft bald zurückkehren zu können.“ Doch die Bombardierungen gehen weiter, zuerst alle Flughäfen, dann die Öl-Manufakturen bis schließlich zur zivilen Infrastruktur.

Ira kehrt nach Saarbrücken zurück, doch die Angst kommt mit. Ihr Vater ist in der Armee, ihre Mutter wieder in der Ukraine, um ihn regelmäßig besuchen zu können. „Ich war ja nicht da und konnte nichts tun“, beschreibt sie ihr Gefühl der Ohnmacht. Deshalb fängt sie an, KünstlerInnen in der Ukraine online zu beraten. Schon vorher hat sie in ihrer Heimatstadt in der visuellen Bildung für Künstlerlnnen gearbeitet. Weg bekommt man die Angst nicht, aber etwas zu tun, seinem Tun einen Sinn zu geben, hilft dabei, mit ihr leben zu können. „Das schlimmste ist einfach dazusitzen mit der Angst. Das frisst einen auf“, sagt Ira und gibt mit ihren 29 Jahren einen erstaunlich reifen Ratschlag: Jede Form von Angst kann man nur überleben, wenn man aus dem scheinbar endlosen Gedankenstrom schrecklicher Vorstellungen aussteigt und ins Tun, ins aktive Machen kommt.

Um die Schockstarre zu beenden, organisiert Ira die Foto- und Video-Ausstellung „Greifbar“ in der modernen Galerie, mit den aktuellen Werken ukrainischer KünstlerInnen. Auch wenn sie sich selbst nicht in der Lage fühlt kreativ zu arbeiten, kann sie immerhin die unterstützen, die das trotzdem irgendwie hinbekommen. „Dein ganzes Leben, dein Portfolio ist plötzlich nichts mehr wert, es kommt dir sinnlos vor jetzt Kunst zu machen.“ Die Künstlerin Iryna Loskot macht genau dieses Gefühl zum Mittelpunkt ihrer Videoarbeit „Artist talk“. Auf einem Friedhof liest sie ihren Lebenslauf laut vor, umringt von neuen und alten Grabsteinen. Die beklemmende Nähe des Todes und die plötzlich belanglosen, vormals doch so wichtigen Dinge wie die künstlerische Karriere treffen direkt aufeinander. Und kreieren einen neuen Blick auf das eigene Leben, der sich wie von selbst aus viel mehr Tiefe und Bedeutung speist, hat als jemals zuvor. Das Essenzielle, der Wert des Lebens selbst, wird umso deutlicher und stellt die Frage nach dem Sinn von Kunst an den Pranger.

Die Suche nach Auswegen ist für viele der 15 hier ausgestellten KünstlerInnen ein Antrieb. Wie haben unsere Vorfahren das gemacht? Wie sind sie mit zwei Kriegen und künstlichen Hungersnöten wie dem Holodomor unter Stahlin in den 1930er Jahren umgegangen, bei der geschätzt 6 Millionen Menschen starben? Oleksandra Viazinko und Kate Hrynko bearbeiten diese Suche nach einem Weg, dem verzweifelten Versuch eine Art Verhaltensanleitung zu finden, in dem sie Bilder ihrer eigenen Vorfahren collagiert neu zusammensetzen. „Es gibt einen ganz starken Trend nach hinten, zurück in der Zeit zu gehen“, erklärt Ira dieses zentrale Thema. Vielleicht auch, weil „zurückgehen“ heißt, in die Kindheit zu schauen, zurück in diese unbeschwerte, sichere Zeit, nach der sich jeder sehnt. Maryna Brodovska zeigt Bilder, die sie mit ihren eigenen Erinnerungen verbindet, wie der sichtlich abgenutzte Porzellanteller, der mit seinem altbackenen Blumen-Muster zugleich das leichtfüßige Gefühl der Kindertage und den Schmerz der Vergänglichkeit weckt. „Es handelt von einem intimen Bedürfnis, Zuneigungen und Erinnerungen zu schützen, sie der Sinnlosigkeit der Realität zu entreißen“, beschreibt der Ausstellungstext.

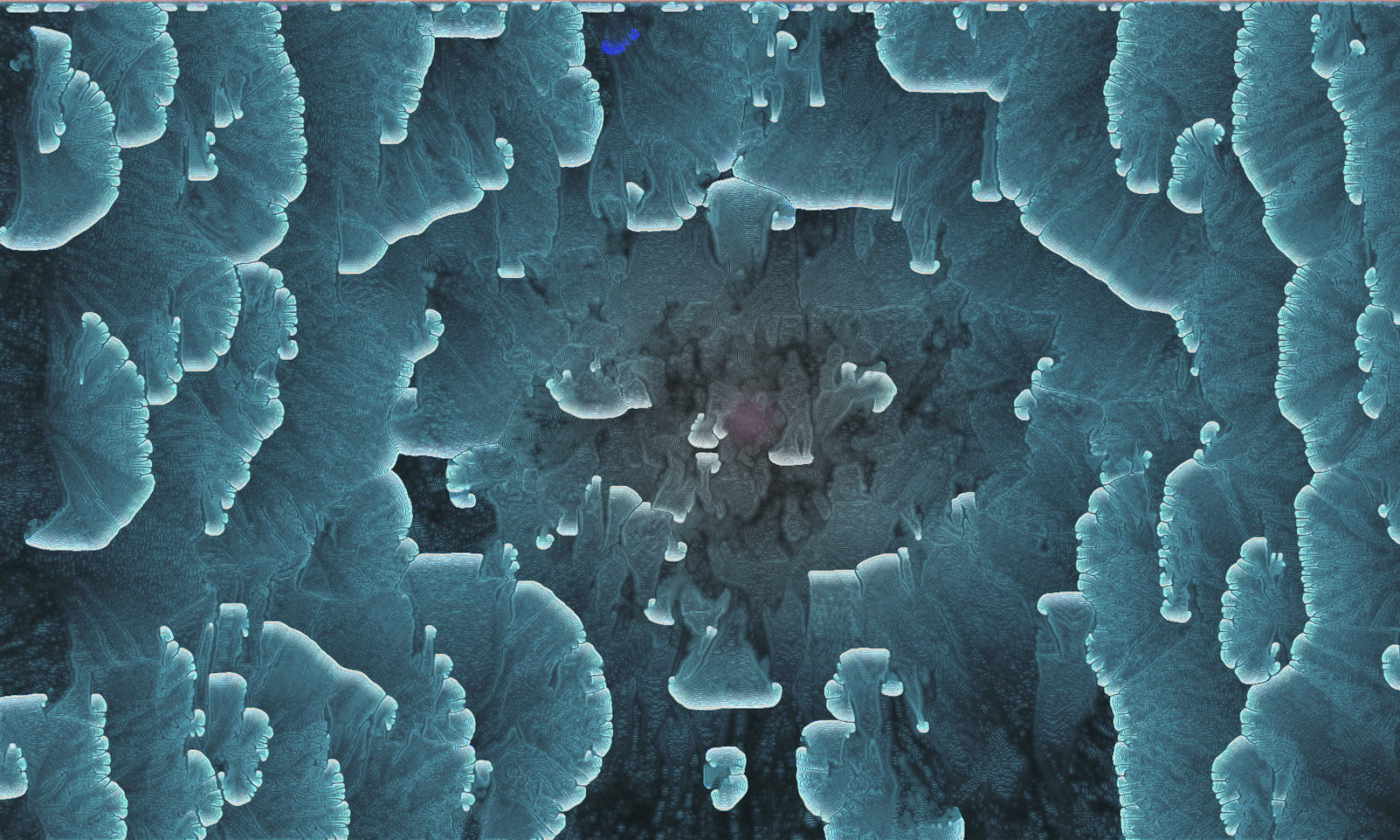

„Viele konnten ja nicht raus und mussten mit dem Material arbeiten, das sie zu Hause haben“, erklärt Ira. Der von Hoffnung getriebenen Suche nach Überlebensstrategien stellt der Fotograf Artur Byzenko sein persönliches Gefühl entgegen: künstlerische Resignation. „Jetzt ist sowieso alles egal. Da kann man seine Arbeiten auch zerstören“, beschreibt Ira, wie sogar das Gefühl des Aufgebens, kreativen Ausdruck finden kann. Wut, Ohnmacht, Verzweiflung – er lebt diese übermannenden Gefühle aus, indem er seine Fotografie-Arbeiten malträtiert, chemisch und manuell zerstört. Vielleicht zu seiner eigenen Überraschung entstanden so abstrakte, glänzend bunte, seltsam hippiesk wirkende Bilder. Wie bei einem Blick durch eine Mischung aus Kaleidoskop und Fernrohr, in die Natur der Zeit vor dem Krieg, die nun mit vertikal verlaufenden Flüssen und unheimlichen, verfremdeten Naturaufnahmen zu einer schimmernden, utopischen Landschaft verschmelzen

Aus der Angst heraus kreativ zu sein, kann nicht erzwungen werden. Es ist die tiefe Sehnsucht nach Freiheit und Sicherheit, die, vielleicht gerade wegen des immanenten Gegensatzes dieser Bedürfnisse, eher nebenbei und gleichzeitig fast zwangsläufig Kunst kreiert. „Unsere kreative Arbeit weiterzumachen, ist auch eine Form des Widerstands“, sagt Ira. Denn kreativ sein heißt vor allem, lebendig zu sein. Mit dem Fluss des Lebens zu gehen, auch wenn dieser kaum zu ertragen ist. Die Kunst der UkrainnerInnen wird so zum Ausdruck des unermüdlichen Überlebenswillens einer ganzen Generation.

„Das Ziel der Kunst ist nicht ein intellektuelles, veredeltes Destillat – es ist das Leben selbst, intensiv und brillant.“

Alain Arias Misson